- · 《防灾减灾工程学报》刊[10/06]

- · 《防灾减灾工程学报》征[10/06]

- · 《防灾减灾工程学报》投[10/06]

- · 《防灾减灾工程学报》数[10/06]

- · 《防灾减灾工程学报》栏[10/06]

非凡十年:四川打造全民防灾减灾体系 筑牢防治

作者:网站采编关键词:

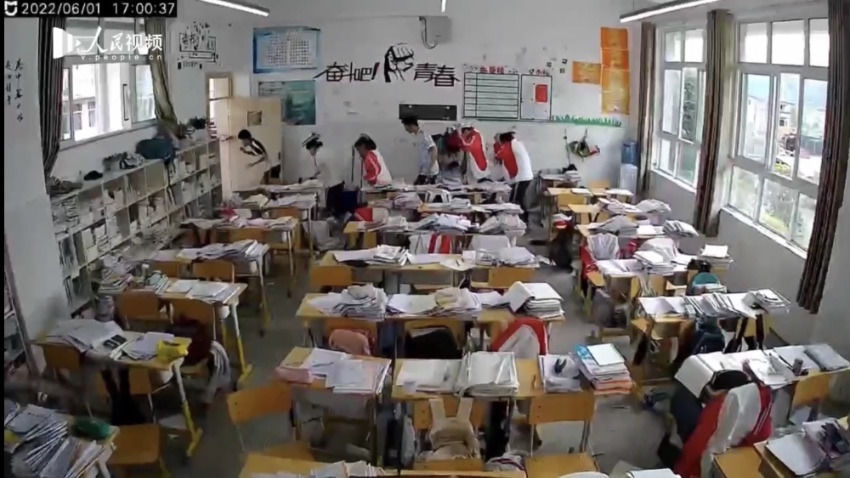

摘要:近年来,四川省地震局、自然资源厅等部门还让防灾减灾课走进校园,常态化落实校园应急疏散演练。省地震应急服务中心副主任卢婷说,希望能实现“教育一名学生,带动一个家庭,

近年来,四川省地震局、自然资源厅等部门还让防灾减灾课走进校园,常态化落实校园应急疏散演练。省地震应急服务中心副主任卢婷说,希望能实现“教育一名学生,带动一个家庭,影响整个社会”。

“现在社区、写字楼、学校、工厂等公共场所的应急演练已常态化,这对于提升群众自身的防灾减灾能力有很大促进作用。”鲜圣称,今年四川除了开展常态化的全民防灾减灾意识教育,还会继续加强全省灾害信息员培训工作。此外,应急管理厅还将联合团省委,加强全体在校大学生的应急减灾培训。

当天中午,项脚乡政府接到木里县气象局发布的短临气象预警,立即电话告知各村干部及监测员有强降雨。村组干部、应急民兵闻讯迅速集结,各地质灾害隐患点上的14名监测员进入二级应急状态,并按照之前的演练方案,各自进入临战状态。

与此同时,当天,省、州、县各层级的地灾气象风险预警信息面向社会及时发布,省级监测预警平台“点对点”“一对一”滚动发布信息给地灾隐患点防灾责任人、监测责任人(村组干部也是网格员)、监测员。滚动发布的预警信息,让项脚乡上下都绷紧了防灾避险“弦”。

在川黔交界的四川省泸州市古蔺县椒园镇玉河村,蜿蜒的新马河绕着大山谷底流淌,每逢汛期,河水漫桥,就预示着当地进入了山洪、滑坡、泥石流等自然灾害多发期。

走进雅安市芦山县龙门镇青龙场村党群服务中心,墙上的洪涝灾害危险区分布与人员转移路线图十分显眼,“什么时候移”“转移信号”“转移到哪里去”“应急联系方式”等信息一目了然,而服务中心的广场就是避灾安置点。

2021年7月5日,凉山州木里县项脚乡突发泥石流,由于预警及时、转移迅速,群众成功避险。四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院供图

“能高效有序应对6月1日发生的地震,得益于这些年在防灾减灾救灾领域积累的丰富经验和探索的有益举措。地震前一天,雅安市还举行了全市抗震救灾综合演练。”芦山县防震减灾服务中心主任刘全说,这些年,芦山县持续推动防灾减灾工作,家家户户会避险、懂防灾。

为最大限度地保障人民群众生命财产安全,四川各级应急管理部门严格执行领导带班和24小时值班制度,确保灾害事故信息畅通、及时、准确。全省消防、森林消防救援队伍和安全生产、地震、矿山救护等专业救援力量时刻保持应急状态,同时加强军地政企联动协作,提升救援救灾合力,确保一旦发生重大险情,及时妥善处置应对。

城市社区也是防灾减灾工作的痛点。当灾害和事故发生时,市民怎么防护、如何参与救援,也是一道难题。

探索“群专结合”:在灾害可能发生前“抢跑”

在广场一侧,有一间屋子,屋内陈列架上整齐摆放着棉被、衣服、手电筒、灭火器等20多种救灾物资和应急装备。“这是村里新建的防灾减灾物资储备室。”青龙场村党委书记王强说,这间储备室的采光、通风、防震等都严格按照标准建设,确保灾情一发生,救灾物资能在第一时间送到村民手中。

今年7月12日,绵阳市平武县发生山洪。四川省应急管理厅紧急协调调用西部战区空军1架大型直升机和地方通航公司1架小型直升机,采取小型直升机带路、大型直升机跟进的方式协同救援,成功转运39名被困群众、15名救援人员。

强化防灾减灾救灾体系:信息报送再提前“1分钟”

一个多月前的这场救援,或许只用100余字就可以清晰地讲完,但救援协调背后,四川坚持“人民群众生命安全是重中之重,守住安全底线是头等大事”的决心和为之付出的努力却难以简单陈述。

项脚沟有普适型专业监测点共9处,这些点上的监测设备,具有自适应、自组网、现场报警功能(断网、断电情况下能存储数据,现场及时报警)。7月5日傍晚,当主沟中游的雨量监测站因降雨达到阈值触发现场报警时,乡村干部及监测人员立即向受威胁区群众发出预警撤离信息,并组织应急民兵分队挨家挨户通知群众紧急转移撤离。最终,所有人员成功避险,无一伤亡。

不仅如此,为提升全民防灾减灾意识,构建灾害风险适应性和抗灾力,四川还紧紧围绕防灾减灾日的时间点,积极开展“减灾兴川”文化月活动。通过丰富多样的防灾减灾科普活动,面向公众普及灾害知识和防范应对技能,提高人民群众参与防灾减灾的积极性,提升公众抵御灾害的综合能力,四川正全力实现防灾减灾宣传教育社会化、群众化、经常化,让“减灾兴川”成为巴蜀儿女的共同愿景和自觉行动。

文章来源:《防灾减灾工程学报》 网址: http://www.fzjzgcxb.cn/zonghexinwen/2022/0901/1105.html